宇宙中的涡状星云。

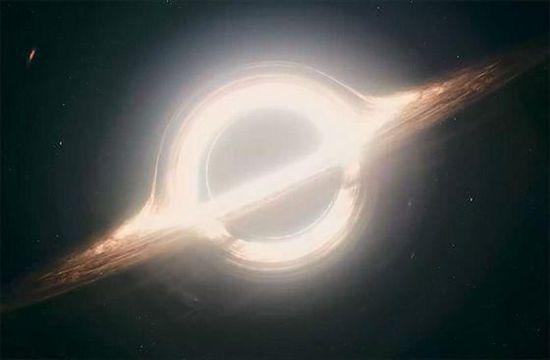

科幻电影《星际穿越》中的黑洞模型,被科学界称为“有史以来最精准的黑洞模型”。

3月4日,北京大学的天文学家团队宣布发现一个质量相当于120亿个太阳的“超级黑洞”。黑洞形成于时间源头附近,与目前估计的宇宙大爆炸的时间仅相距9亿年。尽管这一黑洞距地球120亿光年,但它周围的类星体(银河系外能量巨大的遥远天体,其中心是猛烈吞噬周围物质的超大黑洞)的发光强度是太阳的420万亿倍,可通过地球天文望远镜进行观测。

“宇宙如此年轻的时候怎么会形成这么巨大的黑洞?”北京大学的带队天文学家吴学兵教授在《自然》上发表文章称,“目前尚无令人满意的理论来解释这一现象。”

这些科学进步让我想起中国最受欢迎的科幻小说家刘慈欣。这位今年51岁的作家不久前还是山西一家水电站的软件工程师,迄今已出版13本小说集。刘慈欣在中国的知名程度好比威廉·吉布森(美国—加拿大籍科幻小说家);人们常将他比作中国的阿瑟·查尔斯·克拉克爵士,刘慈欣也将克拉克爵士列为影响自己的作家之一。

刘慈欣最受欢迎的小说《三体》已经由美国科幻小说家刘宇昆译为英文,《三体》及其续集也在中国改编为电影。刘慈欣的笔下既有探索之兴奋,也有空间之壮美。在刘宇昆的引荐下,我和刘慈欣通过电邮对话,“诸如‘光年距离’‘宇宙直径’这样的抽象概念,在他的想象中成为具体可感的图像”,让我肃然生敬。他的小说里,一个质量堪比120亿太阳的黑洞很像中国工程师会搭建的东西;十亿年后,当中国的太空飞船遍布宇宙的时候,他们就会开始动手了。转播到腾讯微博

中国科幻小说家刘慈欣。 CFP 资料

美国的科幻小说与美国文化息息相关,这一点不言而喻——独立战争、开拓西部、黑色电影、1960年代风行的迷幻剂——于是想象中人类的未来通常酷似美国的过去。作为一个美国读者,阅读刘慈欣的乐趣之一在于他的故事完全汲取不同的源头。《三体》中一大部分故事的时代背景是“文化大革命”。《赡养人类》中的天外来客,要求重新分配地球上的生产资料,并解释说准备逃跑的资本主义差一点就摧毁了地球文明。在《赡养上帝》中,几十亿年前,高度进化的外星人在地球上创造了生命,如今他们拖着长长的花白胡须、拄着拐杖走下了太空飞船。“希望你们尽到对自己的创造者的责任,收留我们,”他们说。我怀疑没有哪个西方科幻小说家以如此透彻的方式阐释“孝”这个主题。

刘慈欣的独特之处,并不仅仅在于文化特色。他的故事是一则则关乎人类进步的神话——想象具体,但构局抽象,近似寓言。比如《中国太阳》,主人公水娃来自一个干旱贫瘠的村庄;前三章中,水娃离开村庄,在矿区工作,随后他来到一个县城以擦鞋为生,最后他来到北京,做了一名高空清洁工。故事在此发生了转折。我们发现原来这是未来世界:中国在太空中修建了一面巨大的镜子,名叫“中国太阳”,以多种方式调解气候。

水娃受聘清洁中国太阳的反射镜面。而史蒂芬·霍金也生活在太空轨道中,这里的低重力环境有助于他的疗养。霍金和水娃成为朋友,一同在镜面上漫步。(“也许是有了操纵电动轮椅的经验,他操纵太空服上的微型发动机与正常人一样灵活,”刘慈欣在小说中这样解释。)这位物理学家向水娃教授物理规律、宇宙的辽阔,水娃不禁开始思考人类的命运:我们是会探索别的星球,还是在地球上生老病死呢?不久之后,他告别父母,踏上探索星际空间的不归之旅。在故事的末尾,水娃的进步代表了人类的进步。他跨越了巨大的社会、物质鸿沟,但这与他将要踏上的旅程相比,也终将黯然失色。

刘慈欣的故事并不总是这样温暖;他对人类未来的设想,将甜蜜的浪漫与残酷的现实结合在了一起。《流浪地球》中的科学家们发现太阳将膨胀为一颗红巨星,于是他们建造能将地球发射到其他星球的巨大引擎——这一回的“出埃及记”(原指《圣经》中摩西带领以色列人离开埃及的典故)将持续上百代,期间地球表面上的一切将毁灭殆尽。当看见黯淡的太阳渐渐退去,混入群星当中时,主人公情不自禁地叹息,“地球,我的流浪地球啊!”故事还指出,这种令人咋舌的计划,正是为保证人类长远生存所必需的。

“在遥远的未来,如果人类文明在宇宙间生存繁衍的话,人类必需创造超乎寻常的科技奇迹。”刘慈欣在邮件中写道。

我相信科学技术能为我们带来一个光明的未来,但是实现这种未来的旅程将充满困难,我们也将为此付出代价。其中某些阻碍和代价将会相当可怕,但我们最终能够抵达千阳普照的对岸。不妨引用中国上世纪初的诗人徐志摩从苏联返华后说的一句话,“他们相信天堂是有的,可以实现的,但在现实与那天堂中间隔着一座血海,人类得渡过这血海,才能登彼岸,他们决定先实现那血海。”

然而去向何方呢?人类不可能永存;《三体》三部曲的最后一卷的部分故事设定在宇宙热寂时期。刘慈欣的故事从两个方面审视生命——它既是求生的一次奋力拼搏,也是在局限中束手束脚的行为。在我最爱的故事《山》(收录于英文版短篇小说集《流浪地球》)中,刘慈欣以登山来比喻这一矛盾。“登山是智慧生物的一个本性,”跨维度的外星探险者如是解释。但是宇宙充满了未知,“我们都还在山脚下”,永远无法抵达顶峰。另一篇小说《吞食者》中的一个人物说,“文明是什么?文明就是吞食,不停地吃啊吃,不停地扩张和膨胀”。但是你无法永远扩张下去,另一个人物认为,或许建立一个“自给自足的、内省的……文明”会更好。一言以蔽之,刘慈欣的理性内核是对极限问题的哲学思考。我们应该如何面对生命内质的局限?我们应当开拓,还是认命?

刘慈欣在邮件中写道,“万事皆有终点,描述无可避免之事不应当被视为一种悲观主义。就拿爱情故事来说:‘恋人们从此幸福快乐地生活在一起。’我们认为这当然是一个乐观的故事。但如果你再加一句——‘一百年后,他们两个都死了。’——这样故事便是悲观的吗?只有科幻小说能在宇宙这个层面上讲述‘百年之后’的故事。”