原标题:粳(jing)米变geng米 这些字词拼音改得科学吗?

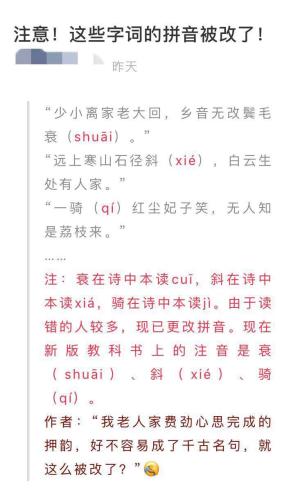

19日,一篇名为《注意!这些字词的拼音被改了》的文章在朋友圈刷屏。

文章提到,“不少网友查字典发现,许多读书时期的‘规范读音’现如今竟悄悄变成了‘错误读音’;经常读错的字音,现在已经成为了对的……”

图片来源:网络截图

比如——

“说客”的“说”原来读“shuì”,但现在规定读“shuō”,另外还有说(shuō)服;

“粳米”的“粳”原来读“jīng”,但现在要读“gěng”;

原来是少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰(cuī),现在衰为(shuāi);

原来是一骑(jì)红尘妃子笑,无人知是荔枝来,现在骑读(qí)……

很多网友纷纷感慨,“怕自己上了个假学”,“这是在向‘读错字的恶势力’低头”,“难道因为读错的人多就要改为错的吗?”

图片来源:微博截图

图片来源:微博截图

对此,中新网(微信公众号:cns2012)记者联系采访了《咬文嚼字》主编黄安靖。黄安靖直言:“这是条假新闻,请不要担心。”

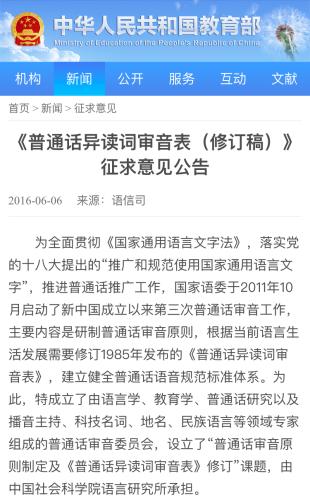

他告诉记者,这则“假新闻”中的大部分内容来自国家语委2016年6月6日发布的《<普通话异读词审音表(修订稿)>征求意见稿》,但是至今尚未正式发布。

“今后正式发布的《审音表》应该不完全和《征求意见稿》一样,也许担心的‘读音改动’根本就不会出现在正式发布的《审音表》中,有什么好担心的呢?”

异读≠错读

由于方言等问题,长久以来很多字在民间都有不同的读法。黄安靖强调,需要分清楚“错读”和“异读”两个概念。

“错读是完全不按规律读,异读是虽然和发音标准不一样,但有规律可循,而且大家不可能错读得那么一致。”黄安靖介绍称,语言会随着生活发生变化,到一定阶段会出现异读现象,“一些异读往往有生命力,随着时间的推移,接受度越来越高,因此需要国家标准来确认发音”。

1985年,国家发布《普通话异读词审音表》,对一些异读词进行了修订。2016发布的《<普通话异读词审音表(修订稿)>征求意见稿》又对一些读音进行了新的修订,并发布在教育部网站上征求意见。

图片来源:教育部官网截图

例如,说(shuō)服、说(shuì)客、游说(shuì),荨(qián)麻则统一为荨(xún)麻;除“地壳、金蝉脱壳”中的“壳”读qiào外,其余读为ké等。

普通话审音标准是什么?

在黄安靖看来,《征求意见稿》确实有许多地方是值得“议论”。比如“粳米”的“粳”本读“jīng”,绝大部分人也是这样读的,但《征求意见稿》中却统读为“gěng”。

记者注意到,官方在修订原则里提到,以北京语音系统为审音依据,在充分考虑北京语音发展趋势,同时适当参考在官话及其他方言区中的通行程度。

黄安靖认为,普通话语音系统的确立虽然以北京语音系统为基础,但通过几十年的推广,已经成为一个有别于任何方言的博大精深的系统,语音、词汇、语法都按照自己的内部规律发展演变。

“对普通话进行审音,还坚持‘北京人读啥音就审定为啥音’,是否合理?我问过很多不同地方的人,不少南方人都表示读粳(jīng)米。这是学术问题,意见可能还不统一,大家可以商榷。”(张曦)

(张曦)