8月11日晚,《壮丽70年⋅奋斗新时代——记者再走长征路主题采访文化文艺慰问活动》在CCTV3播出。在本期节目中,文化志愿者黄圣依来到四川泸定,和央视主持人及其他演员嘉宾一起重温红军长征的光辉足迹,传承红色基因。

提起四川泸定,在大家印象中最深刻的应该是小时候教科书中的“飞夺泸定桥”。

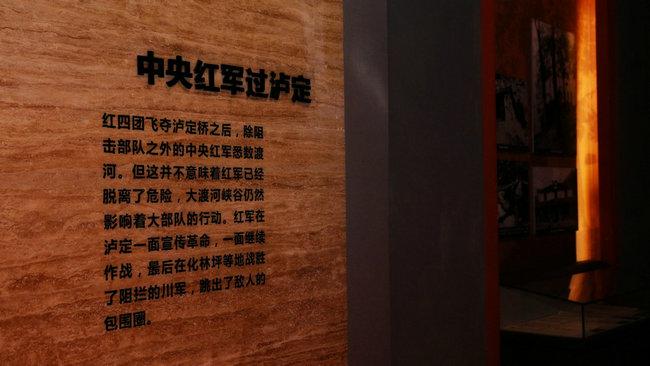

1935年5月,红四团英勇地夺下了泸定桥,取得了长征中的又一次决定性的胜利。红军的主力渡过了天险大渡河,浩浩荡荡地奔赴抗日的最前线。

泸定桥一共有十三根铁链,两边各有两根稍高的铁链,算是桥栏;底下并排九根,铺上木板,就是桥面。人走在上面摇摇晃晃,就像荡秋千一样。可在当时,连木板也被敌人抽掉了,只剩下铁链。红四团要想取得这场战争的胜利,就要向当地老百姓借门板过桥。

“门板铺平泸定桥,再叙军民一家亲。”在红军飞夺泸定桥纪念馆里,文化志愿者黄圣依化身“一日讲解员”,向大家讲述《河西街的门板》红色事迹,与中央广播电视总台央视主持人李思思、歌手云朵、优秀讲解夏云,以及众多前来参观纪念馆孩子们,一起感受门板中的军民鱼水情。

在黄圣依流利的讲解中,让时光回到了1935年5月29日这一天,红四团各连分头进行紧张的夺桥战前准备,其中关键的一项工作就是准备桥板。河西街近在咫尺,只能向当地老百姓们借门板了!

据当年河西街的居民回忆说,红军当时的情况可谓燃眉急,但红军战士一不强抢,二没硬夺,而是和老乡们好言商议。门板可是看家护院的第一道屏障,怎么能轻易送人?可当地老百姓拥护爱戴红军,他们拆的拆、送的送,毫不犹豫地把自家的门板送上了战场。

即使在这个备战的紧要关头,红军也严格遵守“不拿老百姓一个红薯”的严明纪律,征用的门板都是付了银元的。当时情况紧急,红军战士有的没见到老百姓,就把银元或铜板放到百姓家中的灶台上。

1975年,纪念馆的前身泸定文化馆,接收了卢贤云捐赠的三块门板。“从漫漫历史长河走到2019年的今天,这三块见证泸定军民鱼水情深的重要物品,又在这个纪念馆里迎接了无数的参观者,把河西街门板的故事和这段佳话讲给每一个人听。”黄圣依认真地讲述着。

首次尝试做纪念馆的“一日讲解员”,黄圣依认为看似简单,实则比拍戏都还要难。“我首先要了解这段历史的每一个细节,把每个画面印在脑海中,这样才能声情并茂地讲述,让听众能直观地了解,一起走进这段历史。”