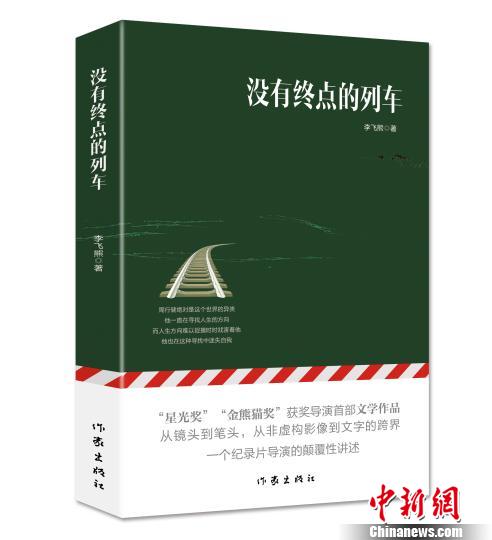

《没有终点的列车》 小新 摄

中新网北京8月17日电 (记者 高凯)“不是‘异化的人’也不是‘被动的人’,就是‘人’本身能够得到更多的关注,无论社会怎样发展,人对周围环境、对世界的适应过程都应有人记录。”如此的创作初衷,决定了李飞熊颇为不同的作品《没有终点的列车》。

《没有终点的列车》讲述的是当下,在这样一个大时代,中国社会以前所未有的速度前进发展,而在其中的人们也经历着速度带来的悲欢离合,欣喜与迷茫,一切都在飞速前进中,真正的认识与体味变得近乎奢侈??在《没有终点的列车》中,李飞熊正是努力进行一场“向内”,“务虚”的审视与思考。

李飞熊直言,《没有终点的列车》是“向内”的,这个“内”指的是内心、内在的精神生活。小说中的主人公是“务虚”的,是个为了实现自我不断追求的人。

作品围绕三段爱情故事展开:一见钟情的异地恋、无疾而终的校园恋、激烈诗意的跨国恋,每一种感情都为人物形象的刻画发挥了重要作用。

李飞熊表示,他创作的初衷是希望在当下的环境中,不是“异化的人”也不是“被动的人”,就是“人”本身能够得到更多的关注,无论社会怎样发展,人对周围环境、对世界的适应过程都应有人记录,而他想成为这种记录者,既为成全自己的文学情节,更为发起更多的人来关注对社会的探讨、对人性的发掘。

文艺评论家李明泉认为,《没有终点的列车》表现出作者对人生方向、价值观的思考。三段爱情故事为线索的结构方式,让这部小说的阅读感受十分独特,借几对年轻人的感情生活展现年轻人在现实生活中的憧憬与挣扎。这些都给了当下年轻人很好的借鉴。

《没有终点的列车》力求通过小人物的命运展现大时代的变迁。作品中的7个年轻人,在故土与梦想之地北京之间寻找心灵家园,在过往与未来中寻找自我,他们充满热望,却又十分迷茫。

《没有终点的列车》的独特之处在于,将笔触深入到当下年轻人的心灵深处,对其微妙而复杂的感触进行了生动的描摹,而这种描摹所具有的关怀意义值得关注和珍视。(完)

(高凯)