宰相张英后人张泽国借“巷”挖掘文都底蕴

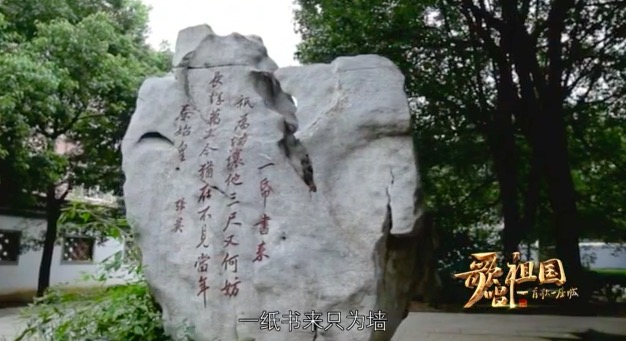

“千里家书只为墙,让出三尺又何妨?”寥寥数语,却寓意深长。这首诞生于六尺巷礼让故事的“谦让诗”,为文化名城桐城留下了一串文明的密码。六尺巷建成于清康熙年间,居桐城西南一隅。尽管巷子长不过百米,宽不过六尺,但却蕴含了桐城这座千年古城的精神气度。在此次展播的音乐故事《六尺巷》中,桐城市博物馆原馆长、清代名臣张英后人张泽国,便颇为自豪地向游客讲解了六尺巷的背景,借助这条有故事的巷子挖掘桐城的文化底蕴。

六尺巷,得名于康熙年间名臣张英对邻居“让出三尺”的故事。据《桐城县志略》记载,清康熙年间,时任礼部尚书张英收到家信,邻居吴氏修建围墙,想占用张家隙地。张英阅罢,回信一封“谦让诗”,家人退让三尺后,邻居也同退让三尺。三百年的时间里,六尺巷成了中国邻里和谐礼让的典范,其中蕴含的处世之道,更是在桐城人的血液里生根发芽,成为这座城市的精神内核。

“穷不丢书”的桐城百姓,明理懂礼,有了大格局、大境界。即便是发生了争执,“一纸书来只为墙”,也能够双方各礼让三尺,修出了一个六尺巷。这一让,就让出了美德教化之典范,让出了人生天地宽。正如张泽国所言:“(六尺巷)里面的一砖一瓦都闪耀着我们祖先品质的光辉,是实实在在存在的历史文化遗存。”