艺术简介

赵振川,1944年生于西安,祖籍河北省束鹿县。国家一级美术师,中国美协理事,中国美协国画艺委会委员,黄胄美术基金会理事。陕西省文联副主席,陕西省美协党组成员,陕西省政协委员。西安交通大学硕士生导师,西安美术学院客座教授。国务院授予突出贡献专家,陕西省“德艺双馨文艺工作者”。多次出席全国文代会和炎代会。

《红色苏维埃政府旧址》180×98cm2014年

艺术成就

作品先后入选第四、六、七、九、十届全国美展,并参加当代中国山水画展、百年中国画展、国际水墨画交流展等国内外大型邀请展,提名展、综合性画展,多次获奖。作品大量被中、外美术馆、博物馆等机构及个人收藏。出版个人画集数种。多年来担任国内大型展览评委。

1994年在北中国美术馆举办个人画展,受到专家一致好评,张仃先生撰文“长安画派后继有人”。1996年作品《好大雪》入编《中国现代美术全集》(现代卷)。1998年,多幅作品捐赠赈灾义卖展览。《白云人家》入选文化部、中国美协举办的“98国际美术年——当代中国山水画、油画风景展”。2000年作品《汉水侧畔》入编《近现代中国画精品选集》。2001年《戈壁春居》入选文化部、中国美协举办“百年国画展”提名展,入编《中国当代美术1979——1999》外文版文献大型画集,并被中国美术馆收藏。2002年作品《陇上九月》参加中华人民共和国和特奥会画展,获金质奖章。作品《九月天山》入编《画坛巨擘》画集,由北新华出版社出2003年作品应文化应文化部、中国画研究院之邀参加“东方之韵2003中国水墨——再识传统当代中国画成就展”。 2004年应中国艺术研究院之邀,作品《秋塬》等4幅参加“黄宾虹国际学术研讨会暨系列展览”获“黄宾虹学术成就奖”。2005年应台湾“中华两岸文化艺术基金会”邀请,制作《阿里山印象》、《杉林幽深》、《椰风》等参加“情系’宝岛写生画展”。2006年应中宣部、文化部之邀,创作《金色的回忆》参加“书画长征路画展”,并入画集。赴北参加由中华人民共和国文化部和中国文联主办的“纪念赵望云百年诞辰暨捐赠作品展”等系列活动。

《高原冬牧》248×124cm2015年

丘壑深邃 笔墨华滋

——赵振川画集序

孙克

今春中国画艺术委员会在北京开会时,振川和我讲准备出一本画集,约我写篇文章放在里边。答应之后却因为忙于推不掉的公私杂事直拖到现在才定下神,铺开纸拿起笔开始写。振川在1995年和1999年出版的两本画集一直放在案头,这些天来时常翻阅,心头思绪不断涌起。振川1994年在中国美术馆东南厅举办画展的盛况仍历历在目:四壁挂满巨幅山水,特有的陕北风情、西北高原地貌,淋漓尽致地在振川的画笔下得到表现。那次展览得到首都美术界一致赞许,认为是长安画派后继有人,这个看法被张仃先生在振川画集的序言里讲了出来。时隔数载,再看振川新作,明显看到他的坚定步伐和新的跨越,他的艺术,无疑地进入了新的成熟期。

《北塬秋居》175×135cm2013年

振川是典型意义上的长安画派的传人,他的先严赵望云先生就是长安画派开派宗师。赵望云先生年轻时跳出京华艺专的象牙塔,勇敢地走向河北农村开始他的速写生活,也为困境中的中国画打开一条生路,一条从人民的生活中寻求激情与艺术的道路。50年代和来自延安的石鲁共同开创了奉行“一手伸向生活,一手伸向传统”信条的长安画派。赵振川自幼生长在这样一种艺术气息极浓的环境中,真是谈笑有名师,往来无俗丁,大画家黄胄、方济众是他的师兄,石鲁、何海霞更是振川受业的恩师。

《好大雪》179×98cm1995年

有了这样一个师承兼家传的背景,加上文革前后在陇县农村插队八年的历练,古人云“贫贱忧戚,玉汝于成”,再经过近30年的不懈努力,修养、功力、火候成熟了的振川已非昨日的振川,可是眼前的振川依然是那样的随和、平易、乐天,在朋友圈中总显得那样年轻,在我们的“河山画会”里就是一个小兄弟,他的画却一天天成熟老到起来,大幅之作气势雄浑,丘壑绵茂,墨彩华滋,小幅画更是任情挥洒,笔势纵横,兴味盎然。我想,以其不断进取的精神,迟早振川会在谈笑间登上巨人的肩膀。

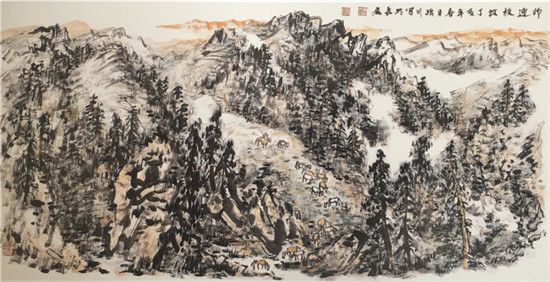

《终南壮哉》145×366cm2015年

面对80年代汹涌的反传统思潮和90年代以来相当活跃的风格形式,探索如“新文人画”和各种水墨“张力”、“现代水墨”等或回归或前卫的起伏,振川一直显得很“低调”,很平实,我不记得他发表过什么表态性的宣言文章,也显然不大喜欢去“风口浪尖”上闯荡,但是这决不说明他不敏感或迟钝。我看他是在不动声色地做了许多试验性的探索,包括一些新的笔墨制作形式。

《山塘碧茶乡》136×68cm2015年

这个过程我所知有限,但我看1995年出版的《赵振川画集》中,有一些作品明显带着试验性,例如一幅名《戈壁春居》之作,表现大西北戈壁独特的地貌,就用了新的皴笔,以浓、淡、湿墨和朱红、土绿画了一张很有味的画并得到张仃先生的赞许。还有一些作品用了不少排线,来“塑造”地形地貌。但我认为真正感人成功之作,还是那些从现实中撷取来的有景、有情,笔情墨韵盎然有致的作品。像那件题为《太白写景》(68cm×68cm)的小画,不仅情景交融,尤其在笔性的松活灵动,墨法的空灵清新、氤氲生动,确如黄宾虹指出的“五墨俱全”。

《高原秋红》145×366cm2014年

这类作品在振川的作品中是大多数,也明显看得出来,他相当忠实地信守着长安画派先贤们多年成功实践积累的经验,沿着他们辛苦开拓的大道不断地向上攀登。搞艺术真的不是什么轰轰烈烈的行动,更不是“革命行动”,光有雄心壮志没有扎实的功力和锲而不舍的努力也是绝无成功的可能的。从1995年至今又过去6年,振川的艺术又有新的变化,这一切同样是在无所张扬的状态下踏实进行的,但明显看得到他不断地探索并向深度发掘。前辈指出的“传统”和“生活”既是深厚无穷的矿藏,又是取之不竭的源泉,前人发掘在先,后人努力跟进,可能愈进愈深,但决不能浅尝辄止。振川这些年坚定地努力并取得丰硕的成绩,理所当然。

《以山为伴度人生》136×68cm2015年

为了阐明观点,我不得不兜一点学术弯子,主要是关于笔墨发展的脉络。中国绘画观念中特别强调笔的“骨法”用意,这其中在形式上因书法发展的线条审美观影响,在精神内涵上,则受文学品格论的影响而形成。南齐谢赫“六法论”中首先阐明笔法的功用,但对墨法尚付阙如,是因为当时水墨画尚未发展到那一程度。虽然早期山水画以青绿赋色为主,但仍以笔法为骨干。盛唐自吴道子和王维之后,水墨画风浸浸而上,但墨法尚未跟上,所以五代荆浩在其《笔法记》中提到吴道子有笔无墨的不足。然而,笔墨在此时仍位于景观丘壑图像表现之后,他在同一文中提出“气、韵、思、景、笔、墨”这“六要”里,笔墨排在最后。

《祁连放牧》68×136cm2007年

应该说山水画的基础此时已经备赅。郭熙的《林泉高致》中提出山水画“可行、可望、可游、可居”,尤以丘壑表述为重心。但山水画由两宋进入元代,逐渐进入丘壑与笔墨兼顾的时期,丘壑布局虽然体现了不同时期对山川风物的感悟与表述,但笔墨形式逻辑却在连续不断的传承中得到发展和受到重视。漫长达千年的水墨画的发展史凝固成东方民族独有的审美情结,形成了完美的体系和价值标准,但这一标准并非一成不变。

《陕北秋高》136×68cm2015年

明末董其昌提倡重笔墨、重表现的文人水墨画,对清初山水画发展影响很大,笔墨这种一直作为丘壑情景表述手段的技法,演进为逐渐游离于物象之上而为画家刻意追寻的别有意味的形式,在审美观的发展上这是一大变化。令人想起19世纪欧洲一群风景画家对外光的研究追索,造成色彩这一始终是造型手段的突进的发展,并为古典派学者所诟病,因为他们把色彩搞到游离于造型观念之上。但是不久人们即发现印象派画家钟情于色彩实在有其道理,他们发展了油画的审美观,如今有谁敢说,油画的那些游离于物象的色彩等于零呢(更不要讲抽象艺术了)?同样的是,去除了笔墨的情味,中国画将只有枯燥的物象表述,对于现代的中国水墨画同样是不可想象的。所以人们细细品味范宽、马远、倪瓒和董其昌(包括八大山人的山水画)在笔墨韵味上的异同便可感知一些中国笔墨观发展的轨迹。

《黄河乾坤湾》68×136cm2012年

黄宾虹总结这一发展规律,在20世纪上半叶众口讨伐传统山水画时,提出“章法屡改,笔墨不移”的口号,当时似乎无人理会他。在当时,黄宾虹的创作与理论都是寂寞的。问题在于过去几十年里,画界曾占主流的观念是笔墨只是“造型”的工具,甚至等同于炭条与铅笔的功能。至于国画界许多人也囿于丘壑为先的观念,难以理解黄宾虹。但是黄宾虹发展了笔墨,他的画和理论既很传统,又很超前。如今,黄宾虹受到越来越多的训练有素、修养较高的内行人的尊崇,这个现象绝非偶然。

《行云流水写巴山》68×68cm2015年

赵振川自1994年举办北京个展以来,艺术上的长足进步,在他的山水画里表现得更为自信和从容,笔墨功力的娴熟和艺术家的内在激情更加有机地结合,使他的艺术境界出现了更为随心所欲同时又收控自如的大家气度。如作于1997年的《白云人家》《秦岭冬韵》《岚皋》等八尺大作,气势磅礴、意兴盎然,整幅作品丘壑起伏,云横秀岭,石骨崚嶒,树木森郁,笔势浑厚,墨彩华滋,表现出画者的匠心深邃,经验老到,确乎是精心力作。如此巨幅,做到局部与整体的完美均衡,“远观取其势,近取得其质”,不窘迫不枯燥,诚属近些年来我国山水画创作中难得的佳品。至于小幅之作更是大匠运斤,游刃有余,或繁或简,各得其宜。像1997年的《陕南山乡》、1995年的《神农初秋》、1998年的《终南山写意》、1998年的《青城天下幽》、1998年的《神农秋居》等,恰如信手拈来,随意点染,吞吐氤氲,情凝笔墨,堪称神来之笔。当然,这只是就我看到的点来,谁知振川囊中还有多少妙作?

《钓鱼台印象》68×136cm2013年

作为“长安画派”的传人,振川有一种坚定,有一种清醒。一方面他懂得笔墨,进入了笔墨。通过笔墨,画面才有了神韵,有了情趣,有了味道,有了魅力。所谓传统,所谓文化精神,不是一句空话,只有通过笔墨这把钥匙,才可能打开传统之门,才可能表达存在于绘画中的文化精神。黄宾虹讲到笔墨的完整的话是“章法屡改,笔墨不移。不移者精神,而屡改者面貌”,有了笔墨,才有了“内美”。另一方面,振川的清醒表现在他不断的走向生活亲近自然,他去的最多的是陕北和陕南秦岭大巴山区,当然,他也到神农架等名山大川,他的视野心胸也更为开阔,他不是一个目光笔路狭窄的地区性画家。

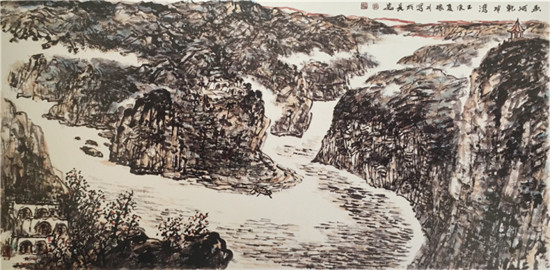

《黄河人家》192×171cm2013年

深入自然,得山川氤氲自然之气,使艺术永葆鲜活生动、清新质朴之精神,这对一位艺术家的艺术生命之树常青,活水长流,是至关重要的。笔墨不是一件死物,不是哪位足不出户的冬烘先生在屋里杜撰出来的。脱离了生活,笔墨也就失去了精神和生命,眼下不是已经有那种在宣纸上信笔搞些没有任何物象的斑斑点点的墨迹水迹的“现代水墨”之类的“欺世”(白石老人语)之作吗?从那种“纯”笔墨中又看到什么精神情感和思想?又看得到什么笔墨呢?如果有人批评“笔墨中心论”、“笔墨至上论”,所指应该清楚了。

《农家小景》68×45cm1990年

振川所坚持的,正是长安画派主张的“一手伸向传统,一手伸向生活”的理念。如果问振川和先贤们有什么不同的话,我想,作为改革开放以来生活在精神和物质环境都大为改观中的振川,是更加自觉而深刻地选择并奉行了这一艺术理念,并有可能在并不遥远的未来攀登到人们企望的新高度。

2001.岁末(载《中国文化报》2002年11月21日。作者系北京画院美术理论家、中国美协中国画艺委会秘书长

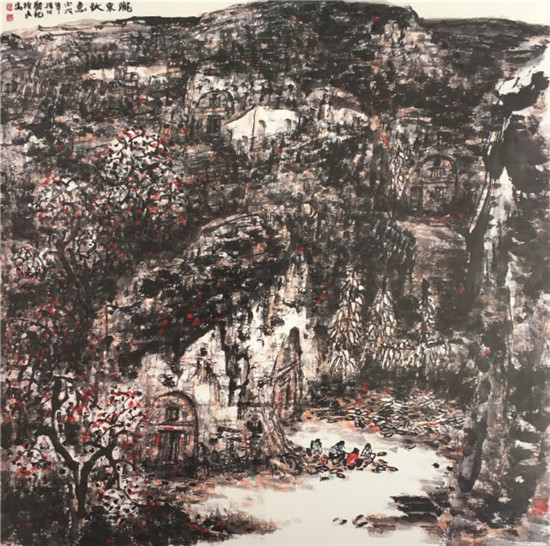

《陇东秋意》123×123cm2006年

《终南独松阁》174×134cm1997年

《紫阳小城》68×68cm1999年