点击进入“文艺星青年”>>

《流浪地球》的持续热映让刘慈欣的作品再度受到大众瞩目,人们的目光也逐渐聚焦到中国科幻文学作品上来。

放眼世界,科幻文学的历史也不长,伴随着工业革命的推进和科学技术的发展,科幻文学开始登上历史舞台。从1818年玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》(又译《科学怪人》),到儒勒·凡尔纳风靡全球的《海底两万里》,再到今天,算下来也不过两百年的时间。

近些年来,中国科幻文学不仅拥有着刘慈欣的获奖作品《三体》,也迎来了由刘慈欣作品改编的电影《流浪地球》——今日结出的硕果,背后又有着怎样的发展历程呢?

萌芽

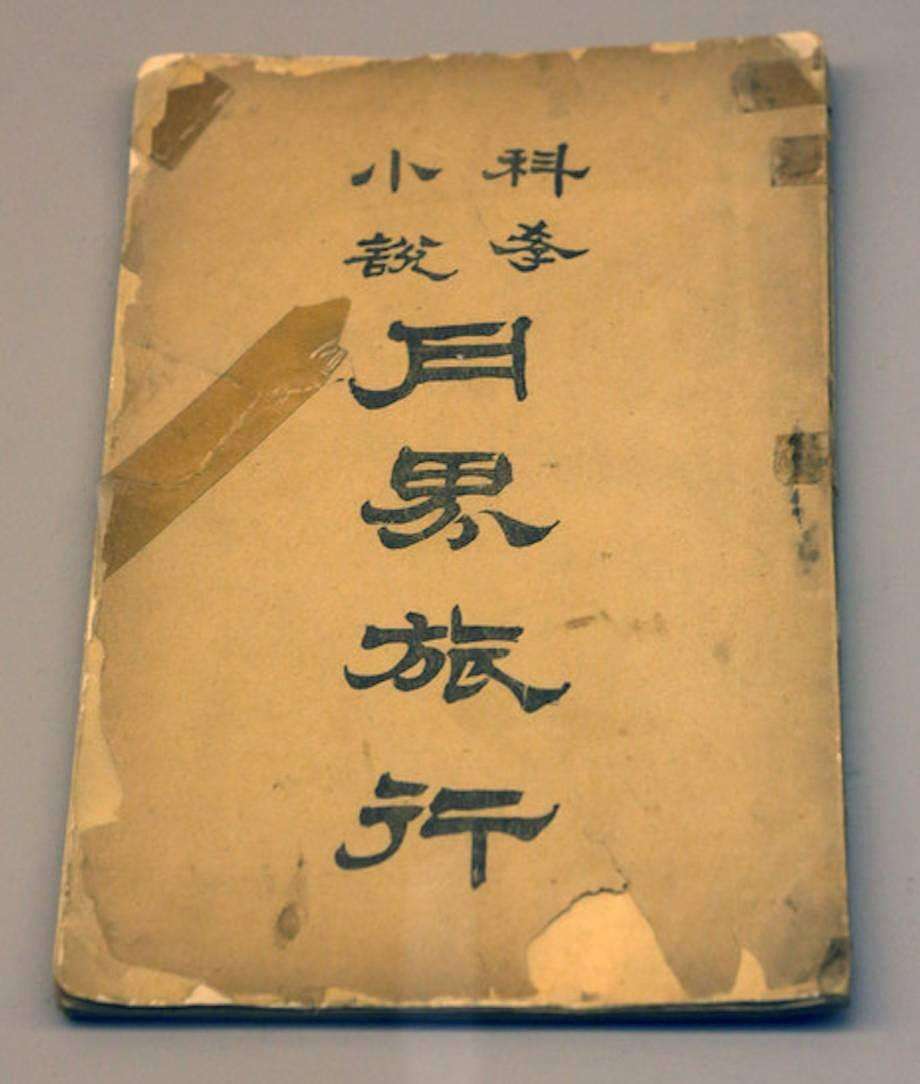

二十世纪初,梁启超翻译的《十五小豪杰》(现多译为《十五少年漂流记》)为中国的科幻播下了一颗种子。在日本留学的鲁迅也将儒勒·凡尔纳的作品《月界旅行》《地底旅行》等由日文翻译成中文(文言文),并配以诗词,使其完全中国化。

《月界旅行》封面

值得一提的是,鲁迅在《月界旅行·辨言》中盛赞这类型的作品:“缀取学理,去庄而谐,使读者触目会心,不劳思索,则必能于不知不觉间,获一斑之智识,破遗传之迷信,改良思想,补助文明,势力之伟,有如此者。”并提出:“故苟欲弥今日译界之缺点,导中国人群以进行,必自科学小说始。”

从鲁迅这段话可以看出,当时的“科学小说”很大程度上是出于“觉世新民”的实用目的。中国的科幻小说在这时期背负着沉甸甸的普及科学知识和科学观念的启蒙重担。

中国最早的原创科幻小说是荒江钓叟(笔名)于1904年发表的《月球殖民地小说》,作者笔名荒江钓叟。中国最早的纯文学刊物《小说林》的创办人徐念慈也创作有科幻小说《新法螺先生谭》,这篇小说里不仅有大量天文、物理方面的知识,还有“造人术”等科幻创意。

《猫城记》封面

素以现实生活为主要描写对象的老舍先生曾创作长篇科幻小说《猫城记》,讲的是主人公乘飞船来到火星,飞船坠毁,只有“我”幸存下来,却被一群长着猫脸的外星人胁持,展开在猫国的奇遇,见识猫人这个没落文明的政治、经济、文化的百态。无论是作品的科幻创意、情节布局,还是对社会现实的批判价值,《猫城记》都是完全意义上的科幻小说。

除老舍外,另一位中国近代的文学家许地山在半月刊《大风》上,也曾发表过一篇名为《铁鱼底鳃》的科幻小说,文章以潜水艇中的氧气提取装置为科幻创意,在对“铁鱼底鳃”进行描绘时,也完全按照科幻小说的写作手法,将一件并不存在的发明基于较为写实的手法写了出来。这篇文章也是那个时代不多的科幻小说亮点之一。