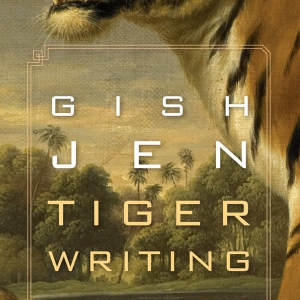

《叙事的变奏——论艺术、文化与互为依存的自我》 图片来源:哈佛大学出版社

伯:东方创作的内核是“互为依存”的自我,而西方创作则是“独立自主”的自我,这点你认同吗?

任:这说法当然有些笼统。不过,书里我是花过心思的,既给出了普见,也照顾了特例。东西方存在着共同经验,但不代表差异全无。在西方,艺术应当表达自我,彰显自由,也就是艺术本体论。可这些理念在东方就行不通了,比如我书里那幅北宋年间范宽的山水画,就带着说教意味,重摹仿,表现的并不是画家自我。如今,全球化风生水起,不也是在艺术上检视自我,了解他人的好时机吗?

伯:文化差异引发的矛盾是你本书的重要主题。请问你是刻意去构建此类博弈的吗?

任:我完全是笔从文走。写这部书就像历险,途中我才意识到,自己不仅写出了脑中的思考,更写出了天生的体悟。以前我就没这么想过。其实,跟写小说是一回事,作家不常常是在无意间虚构出不少情节吗?

伯:你在书中写道,在多数中国人看来,“世间万物,甚至是文学,都得有所价值”。那你抱持着怎样的创作观呢?

任:我是“左右为难”啦。有的作品显然是为我自己写的,但我不会告诉你是哪几部。书中不少笑话呢,也只有自己能会心一笑,别人可抓不住(笑点)。

有人会说,小说创作是自私的。不少同辈作家或许会认同,我却觉得苦恼,写东西总得有些价值。倒不是说好为人师,毕竟小说一旦充斥着说教,便意义全无,也就谈不上价值了。可我希望,自己的作品能推动文化发展,促进社会开放,增进彼此了解,鼓励人们勤于反省、乐于思考。这大概是我的“互为依存”倾向吧。

作者简介:卡罗尔·伯恩斯,编有《文字之外:作家访谈录》(Off the Page: Writers Talk About Beginnings, Endings, and Everything in Between),目前在卡迪夫城市大学(Cardiff Metropolitan University)教授创意写作。