一直以来,一谈到“千禧一代”,人们都会下意识地觉得对方在暗示些什么。这看起来正常,却让人有些摸不着头脑。现在,“千禧一代”通常指出生于20世纪80年代早期到新世纪初期之间的人。

但是,就这些人而言,“千禧一代”是一种态度,是人们看待未来的一面镜子。

1989年,詹姆斯•阿特拉斯(James Atlas)写道:“2000年将很快到来。千年一遇的厄运也不远了。全球变暖,核武器扩散,东欧动荡。甚至连‘后时代’也行将就木:后现代主义,后历史主义,后文化主义……我们即将远离它们。”

1994年,《纽约时报》(The New York Times)对“千禧见解”如此描述:对先进技术的狂热追求;就像六十年代的人们跟性、毒品和摇滚脱不开关系一样,新兴一代热衷于不断更新电脑技术。

1997年,音乐评论家理查德•鲁斯金(Richard Taruskin)显然已经受够了所有的预言。他语带嘲讽地警告道:“新千年即将到来。”在2000年之前,我们都是千禧一代。我们拥抱着新世纪,面临着一个不确定的时代。这种“不确定”非常可笑,因为在后“911”时代(这说明“后时代”根本没有结束),这种不确定性将被无限放大——90年代,我们因无知和愚昧而产生恐惧,被人误导着开始杞人忧天,其实那些所谓的危机根本微不足道,比如千禧危机(Year 2 Kilo, Y2K)(译注:千禧危机是指由于二十世纪六十年代计算器内存非常宝贵,编程人员一直使用的MM/DD/YY年份显示法无法辨别00年是1900还是2000的计算机系统漏洞,日期混淆会导致资料流失、系统死机、程序紊乱、控制失灵等)。

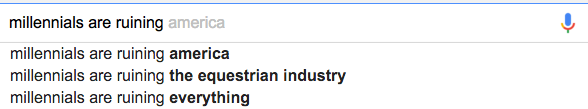

但是现在,如果你问问那些不属于“千禧一代”的人,他们会说,千禧一代正在毁灭我们。人们指责千禧一代受誉过高,其实他们十分懒惰、娇生惯养、过于自恋。他们将会毁灭所有的劳动力、整个国家,败坏知恩图报的良好传统。

我们并非对这些一无所知。自从青少年诞生之后,成年后的每一代都会对年轻一代嗤之以鼻。1964年,当战后婴儿潮世代(Bab Boom)的婴儿都成为成熟的青年,作家玛莎•温曼•李尔(Martha Weinman Lear)对新的一代如此描述:

他们站在时代的门槛,故作忧郁。他们在电视机前拔掉自己的乳牙,不断增强自己的影响力,长大后早早结婚却拖欠欠款;他们辍学出走、成为少年犯;上了大学却不务正业,让和平护卫队(the Peace Corps)极为忙碌;言行自大、不切实际;他们明明在向地狱里冲却被当成是明日的希望。总之,用狄更斯的话说就是:他们是最好的青年,他们是最坏的青年;他们周围围绕的是一群极端狭隘的成年人。

在1946年到1964年间的战后婴儿潮时期,新生婴儿约有7500万人。他们沉迷于瞬间的沟通,(跟他们出生的原因很像吧?)因此遭到了嘲笑——李尔这样解释:“瞬间的玩笑,瞬间的名利,瞬间的时尚,还有与大洋对岸电视节目瞬间的接触。”女孩们穿着随便,还打了耳洞(天哪!)。青年们还讲着各种俚语:“gear”、“tuff”(表示惊异),“animal”、“skag”(形容蠢人)等。

李尔写道:“或许信息沟通变得更迅捷,但是他们的从众心理却比以前减弱了一些。披头士狂热并没有对浣熊皮大衣(上世纪20年代流行于美国)、大苹果城(指纽约城)或沉浸在伊诗比蒂(Itty‐Bitty,某婴儿用品品牌)大池子中的三只小鱼儿们产生任何影响。”

那些小鱼是1939年一首热传的歌曲“Three Little Fishies”中的主角(歌曲内容:三只小鱼原本住在洼地。它们试图游向大海,最终却被鲨鱼吓退,回到洼地)。直到现在,它的旋律还能唤起某些记忆。我想,任何东西都有它的归属,逃脱不掉。

1995年,约翰•艾伦•保罗斯(John Allen Paulos)在《纽约时报》上如是写道:“数十年的时光不断地定义着每一代人。难道还有比这更无趣的吗?六十年代充斥着自由恋爱和反战观念,嬉皮士们想入非非;八十年代,贪婪让雅皮士们无所不为;七十年代,愤世嫉俗又目不识丁的无名一代(Generation X,“X”有“寻找未知”、“否定现实”、“反抗社会”等含义)庸庸碌碌。我们应该振作起来,否则昏庸的千禧一代将在1999年来到。”