“码头壁画”,1983。摄于坚尼街一个废弃的码头,码头墙壁上满是东村艺术家的画作。 图片源自:佩斯画廊

那时处处存在可能性。 那时的文化圈子小的多,至少重要的文化圈子是这样的。画家、音乐家、作家们可谓“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,见个面很容易。讲述七十年代有关爱与迷失的回忆录《跳跃剪辑》的作者布拉德•古奇(Brad Gooch)说:“那时候见到约翰•阿什贝利(John Ashbery)或贾斯培•琼斯(Jasper Johns)是件很容易的事情,但我们并不觉得这是理所当然的。”弗兰•拉伯维治(Fran Lebowitz)称,安迪•沃霍尔(Andy Warhol’s)《访问》(Interview)的读者都彼此认识。然而就是这个小小的圈子对美国人的品位、音乐、绘画、诗歌和娱乐都产生了持久的影响。这些年以东村为中心跨越各个领域的、即兴的下城运动(Downtown Scene)就在此时萌芽,孕育了朋克音乐、荒诞新闻学以及一次性绘画;人体艺术和拉玛玛实验剧场的邋遢小也都是那个时代的标志。这股风潮在七十年代中期达到鼎盛,纽约妞儿(New York Dolls)、雷蒙斯乐队(theRamones)、金发美女乐队(Blondie )克劳斯•诺米(Klaus Nomi)和席德维瑟斯(Sid Vicious)纷纷在麦克斯的卡萨斯城(Max’s Kansas City)、公园大道和第18街(on Park and 18th)公演。摇滚乐俱乐部CBGB, 电视乐队(Television)、帕蒂•史密斯(Patti Smith)以及许多在麦克斯演出的乐队在东村的布里克街和包里街演出。另外,东村每周都会有临时的小画廊不定时对人们开放。

罗伯特•本丁(Robert Bending),1997。胡加尔在其工作室拍摄了一组人体裸照,这是其中之一。考克回忆说:“这个模特叫罗伯特•莱文森(Robert Levithan),是彼得在聚会上遇见的一个年轻小伙子。后来他们成了恋人,那是彼得人生中最灿烂的时光。莱文森先生现在是一名精神治疗医师,也为《赫芬顿邮报》写稿。” 图片源自:佩斯画廊

甚少有人将“High Mandarin”这个时期独立开来或拿来专门研究,但它却是后现代主义和六十年代激进主义的最后一丝喘息:它将美学的精英主义和政治上近似社会主义和乌托邦式的平等主义吊诡地合而为一。这个时期的纽约主要代表人物有苏珊•桑塔格(Susan Sontag)、贾斯培•琼斯(Jasper Johns)、乔治•巴兰钦(George Balanchine)、罗伯特•威尔逊(Robert Wilson)、罗伯特•梅普尔索普(Robert Mapplethorpe)、理查德•塞尼特(Richard Sennett)、理查德•霍华德(Richard Howard)约翰•阿什伯里(John Ashbery),还有许多其他的文坛主力——纽约书评的编辑芭芭拉•爱泼(Barbara Epstein)和罗伯特•希尔维尔斯(Robert Silvers);Knop出版社的鲍勃•戈特利特(Bob Gottlieb)、批评家理查德•包瑞尔(Richard Poirier)。这些人中许多人对政治毫无兴趣,但是,一旦有志涉足政治,他们的政治理念必定很激进。罗伯特•梅普尔索普(Mapplethorpe)凭着其看似淫荡的非裔美国人的裸体摄影,社会名媛的肖像画,还有对“纽约之花”(他曾经就这么称呼)命运的刻画,成为当时少有的可以将纽约不同层次的文化统一起来的人。而今这种现象还会出现吗?在柏林还有可能,但在纽约绝无可能。

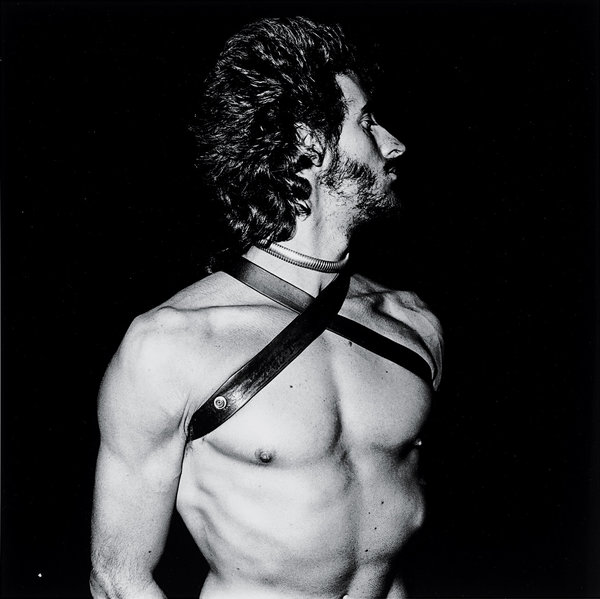

“束缚之躯” 出自《斯大林的生命与时光》,1973。 考克说:“罗伯•威尔森(Robert Wilson)委托彼得•胡加尔为其早期代表戏剧作品《斯大林的生命与时光》的幕后配置一组长系列的摄影。这个系列摄影对幕后的展示令人印象深刻,不可复制——而这一幕幕就发生在威尔森宏大的舞台布景后面。” 图片源自:佩斯画廊

那个年代房租很低,梦想成为作家、歌手、舞者的人可以在曼哈顿(东村或许不行但西村可以)落下脚,不像之后那些被边缘化的人却受到更大程度的排挤,不得不离开这里前去布什维克(Bushwick)或霍博肯(Hoboken)。面对面的相遇让这个城市活力四射,即便不知对方姓甚名啥,也阻止不了互相进行思想交流,任智慧流淌。在七十年代,各个领域拥有创造性头脑的人随性而约,互提建议,抑或讨论当下流行的理论、新兴的市场或蓬勃发展的运动。

对于同性恋来说,这类见面方式就是“搭讪调情”(尽管法语词汇的同义词“调情”(draguer)适用于各类群体)。那时,艾滋病还未出现,“54激情俱乐部”(Studio 54)和“地下矿洞”(Mineshaft)处在全盛期的时候,同性恋几乎就是新潮和时尚的代名词;弗兰克•里奇(Frank Rich)还为《时尚先生美国版》1987年版写过一篇文章,回顾了这个时期“美国的同性恋”。但是1981大饥荒爆发后,一切都变了。那些有着健美身材和高新报酬的魅惑男孩儿们仿佛成了奥斯维辛集中营满身黑斑、骨瘦如柴的囚犯,像卡诺瓦(Canova)未完工的大理石雕像。没有人愿意与艾滋病感染者亲吻,况且艾滋病的传播途径还没有搞清楚(胡须?蚊虫?还是泪水?)。虽然在这之前直男对于同性恋人的生活充满好奇心,甚至跃跃欲试,可突然间直男和同性恋者之间迅速建立了坚固的壁垒,堪比二战的铁幕。