粤语片研究会成立 发起人:别再叫“粤语残片”

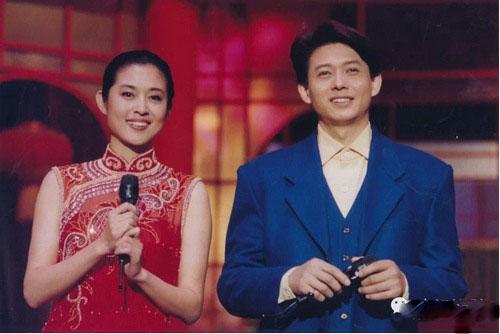

香港粤语片研究会成立的海报

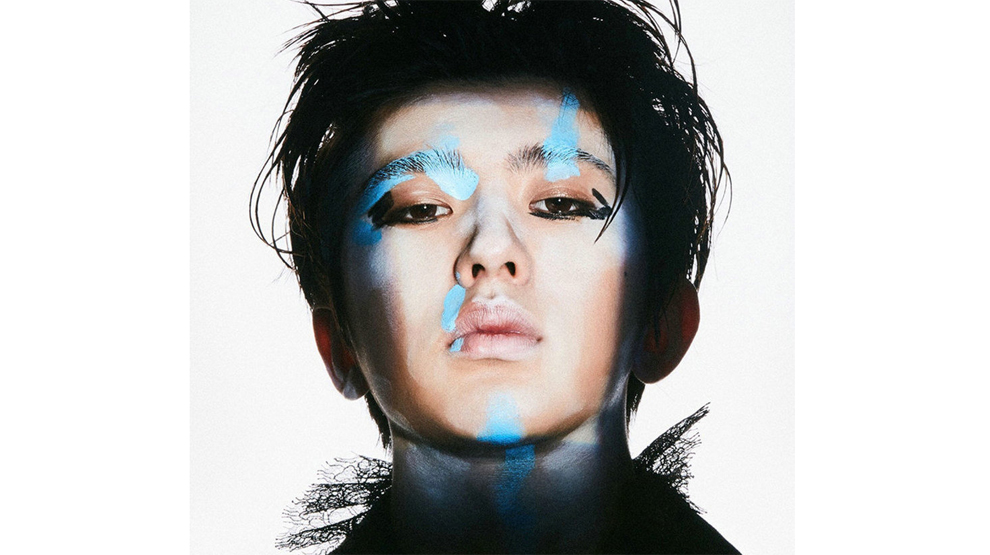

吴楚帆

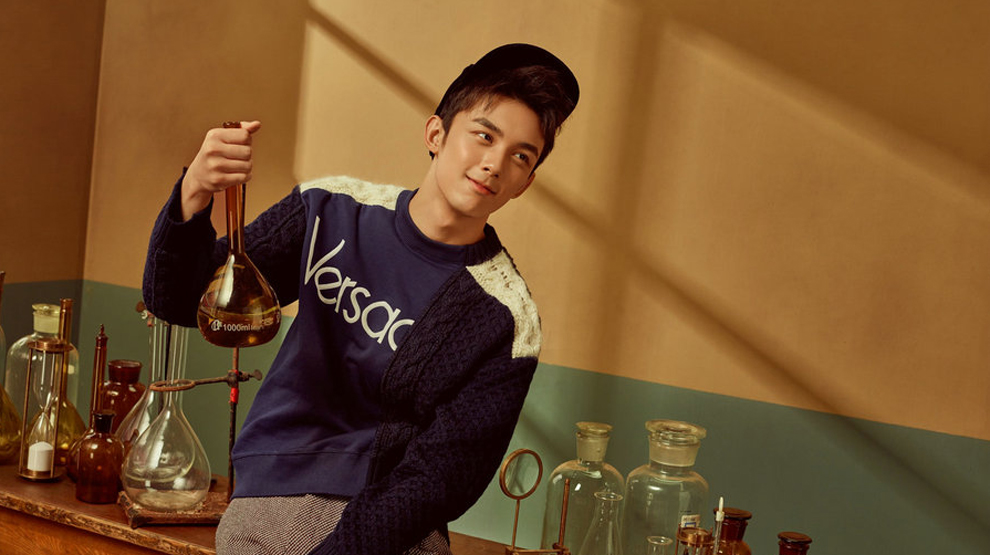

冯宝宝

1.粤语片是什么?

2.你能说出5个具代表性的粤语片演员的名字及他(她)们每人的3部(代表)作品吗?

3.你能说出3部你在大银幕上看过的粤语片吗?

香港著名影评人、电影工作者舒琪曾在他的专栏文字中提出的三个关于“粤语片”的问题(见上),年轻读者恐怕都很难答得上来。大部分的人,不要说三个问题,就连“粤语片是什么”也不甚了解。

上世纪90年代,因为电视上偶尔会播放声音或画面有残缺的粤语片,它们被冠之以“粤语残片”的称号。舒琪日前在接受南都记者采访时对此十分不满,“这是一种错误的说法,为什么叫粤语残片?不要再叫粤语残片了!”很多人也许并不知道,梁家辉主演的《92黑玫瑰对黑玫瑰》、周星驰的《审死官》、去年的贺岁片《七十二家租客》都是对粤语片的“现代化处理”;徐克的《黄飞鸿》系列之前,粤语片曾出产过仅百部《黄飞鸿》;周星驰《功夫》里出现的那一招“如来神掌”,是在向上世纪60年代曹达华、于素秋主演的粤语片《如来神掌》致敬;去年文隽的电影《李小龙我的兄弟》,在讲述少年李小龙故事时,曾提到很多上世纪50年代的粤语片旧事……粤语片听上去遥不可及,其实并非如此。

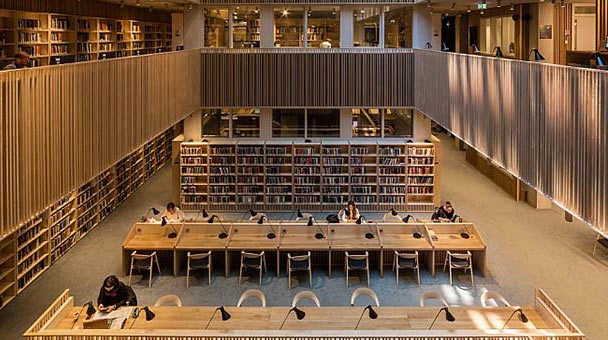

上周五,经过两个多月的商讨和筹备,香港粤语片研究会在香港兆基创意书院举办创会典礼,上世纪五六十年代活跃在粤语片中的影星冯宝宝、阮兆辉到场祝贺。

粤语片曾经是一代人的美好回忆,萧芳芳、陈宝珠至今是令不少影迷魂牵梦绕的名字。但如今他们所主演的影片却要冠以“残片”的名号,并极有可能因为保护不当而永久地从银幕上消失。而研究会正在试图实现的愿景,不仅对于粤语片有至关重要的意义,对香港电影史而言,也是不可忽视的一笔。香港粤语片研究会发起人之一舒琪向南都记者透露,目前粤语片保护最主要的困难集中在时间和经费上,“虽然保存了很多的粤语片,但是每一部的修复都需要很长时间、很多经费,是个漫长的过程。”

重新认识粤语片,就从今天开始。舒琪等专家们来讲课了!

必也正乎名

粤语片是什么?

粤语片,用舒琪的话来简单概括,就是“香港(上世纪)40年代到70年代的影片。”根据研究会更详细的定义,是“从二次大战后开始,迄1972年在香港生产、以广东话发音为主的电影,”与很多人从字面上理解的“粤语片”区别颇大。当时有代表性的影星很多,吴楚帆、张瑛、萧芳芳、陈宝珠、沈殿霞、于素秋均是响当当的名字,影评人列孚在接受南都记者采访时提到,他最喜欢的导演有楚原、秦剑,明星有吴楚帆、白燕。至于其代表作,吴楚帆、张瑛合作过的《黛绿年华》、《美人春梦》、萧芳芳《冬恋》、《窗》、《飞女正传》,陈宝珠《七彩胡不归》、《黑玫瑰》、《莫负青春》。粤语片以作品数量众多、风格迥异著称,资料称1947年至1973年间,香港粤语电影竟超过了3500部,也就是说,平均每年的产量都超过150部!实在无法一一列举。

去年电影《李小龙我的兄弟》里曾提到不少粤语片旧事:由新人饰演的吴楚帆、梁醒波、曹达华、石坚、冯峰、梅绮、于素秋等熟悉的面孔悉数登场,还把《金门女》、《细路祥》、《雷雨》、《龙凤双剑侠》等片的经典场景还原上了大银幕。粤语片当时图快,除了“七日鲜”,还有“云吞面导演”———导演喊一声Cam era,自己去吃云吞面,回来正好Cut,连这个桥段在电影中也有呈现。