娄烨新片以法国身份征战威尼斯 走出“禁拍”阴影

南都:真有人试过带笔钱来跟你说,娄烨,来拍部片子?

娄烨:这样的投资有点危险。我尽可能让我们的投资来源于电影市场本身,这是最科学、也是最负责任的一个做法。因为提前从电影市场拿到这个投资,然后再回到电影市场中去,这是一个良性的循环。

南都:在商业片的范畴内,投资人势必要考虑到成本的回收,这就难免对导演的独立性产生影响,这两者中,要怎么平衡?

娄烨:保持一种开放的独立性。

南都:这几年,电影票房一直在快速增长,大量资金涌入电影市场。有人乐观地认为中国电影的黄金时期来了。你在这五年中,有没有关心和观察过中国目前的电影市场?在这样的形势下,市场成了衡量导演成败的最关键指标,每个导演站出来都会被问及对电影票房的预计,有没有信心赚钱这样的问题,如果你面临这样的提问,会怎么回答?

娄烨:我还是那个观点,电影不是房地产。如果以赚钱多少衡量成败,那还不如去做生意,不用这么麻烦来做电影———有很多生意比电影挣钱。世界电影业的状况并不好,大家都在黑夜里。而中国电影的市场化是迟到的,而中国电影的迟到造成了中国成为世界电影市场的余晖。这是我们的机遇,但是如果因为我们自己落后的体制,和陈旧的意识形态障碍,错失这个美丽的黄昏,那我们就很难在第二天黎明和新的世界电影工业站在一起。

新片送审

我们已经习惯了这种“艰难”

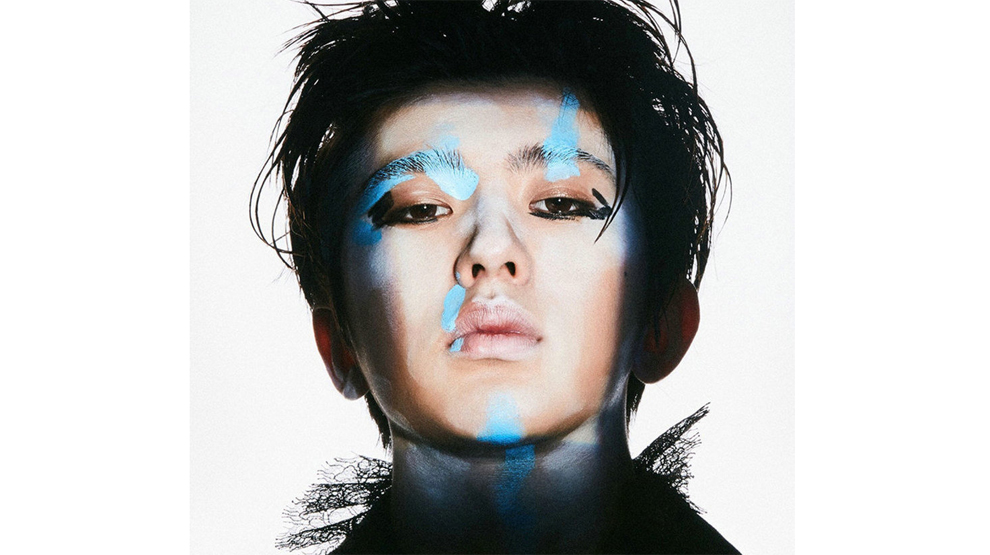

娄烨早已不可避免地被贴上“禁片导演”的标签。从《苏州河》到《春风沉醉的夜晚》,他的电影频频遭遇禁播的命运。在我们的采访中,他笑称自己屡败屡战,屡战屡败。虽然他的电影频频在国际电影节上获奖,海外市场的销售情况也不错,但他从来没想过放弃与内地电影审查制度的“对话”。

南都:新片的剧本审查和立项工作完成了么?这个过程艰难么?

娄烨:还在进行中,还是挺困难的。但是试试看吧。我们已经习惯了这种“艰难”。

南都:对你来说,通过审查这件事一直特别艰难,第一部《周末情人》经历了两年时间,才获得审查;《苏州河》没成功;《紫蝴蝶》成功了,但修改意见达40多条。投资方说新片“要上大银幕”,这一点对你有没有压力?你确定熟悉规则了么?如不,从创作到发行整个过程,谁来把握这一点?

娄烨:只要有电影审查存在,不光是导演,投资方、制片人、销售商、直到院线经理都会有压力。实际上,除官方定制电影以外,没有人敢说能够把握这个过程。因为电影审查不是行业行为,而是高于行业规则之上的权力行为。

南都:看过一个采访,你提到:当时《紫蝴蝶》有40多处修改意见,一开始拒绝修改,可为了公映你所做的努力,让你精疲力尽。你说“害怕再来一次,把50%的精力用来怎么通过影检,怎么拿到放映许可证。这样我就拍不出电影了。”但新片或许要面临同样艰难的过程,你有心理准备了么?或者说,你是怎么说服自己再次直面这个艰难的过程?

娄烨:我做好准备继续跟电影审查制度再次对话,希望找到一个解决方案,我会尽我的努力进行对话。

南都:对话的渠道畅顺吗?

娄烨:我觉得还是挺通畅的,但是五年前的沟通也是顺畅的,但是结果就……现在唯一变化,就是沟通更加人性化了,比如说态度很好啦,比十年前电影审查的时候态度好了很多,比较让人舒服。

南都:经历过这么多次“对话”,对你而言要做一个以通过审查为前提的电影其实不是难事。但你会做这样的尝试么?

娄烨:我特别希望做这种尝试。如果说这个尝试是良性的,我完全可以接受,但是这应该是一个双方的对话,不能是一方对一方的制裁,或者一方对一方的对抗。这是没有意义的。应该是双方坐下来,互相沟通每个人的需求,这是现在可以做的方式,也应该尝试一下。